Livro de Bruna Angotti analisa surgimento dos presídios

femininos

femininos

A campanha “Estou presa, continuo mulher” (doação de

roupas íntimas e absorventes a mulheres em situação de prisão) revelou o

descaso do Estado com a saúde das detentas e descortinou os graves problemas

causados pela enorme expansão do encarceramento feminino, em que se perpetua da

criminalização da pobreza.

roupas íntimas e absorventes a mulheres em situação de prisão) revelou o

descaso do Estado com a saúde das detentas e descortinou os graves problemas

causados pela enorme expansão do encarceramento feminino, em que se perpetua da

criminalização da pobreza.

Com o enrijecimento das leis sobre entorpecentes, enfim, a

questão deixou de ser periférica no sistema penitenciário, já que mulheres são

parte expressiva do exército de funcionários da microtraficância.

questão deixou de ser periférica no sistema penitenciário, já que mulheres são

parte expressiva do exército de funcionários da microtraficância.

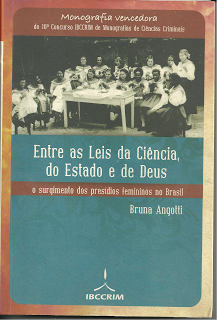

Trata-se de uma ótima oportunidade para conhecer a

monografia de Bruna Angotti: “Entre

as Leis da Ciência, do Estado e de Deus (o surgimento dos presídios femininos

no Brasil) Ed. IBCCrim”.

monografia de Bruna Angotti: “Entre

as Leis da Ciência, do Estado e de Deus (o surgimento dos presídios femininos

no Brasil) Ed. IBCCrim”.

Não faltam boas referências acadêmicas à obra, que foi

fruto de dissertação de mestrado aprovada na área de Antropologia Social da USP

e ainda venceu o concurso de monografias do Instituto Brasileiro de Ciências

Criminais. Mas o texto é fluente e não cai no academicismo que impeça a leitura

pelo leigo.

fruto de dissertação de mestrado aprovada na área de Antropologia Social da USP

e ainda venceu o concurso de monografias do Instituto Brasileiro de Ciências

Criminais. Mas o texto é fluente e não cai no academicismo que impeça a leitura

pelo leigo.

Acompanhado de uma profunda pesquisa histórica no interior

do sistema penitenciário, Bruna demonstra como a pretendida reeducação, de

fundo moralista, se antagonizava com as necessidades sociais –preparar a mulher

para a vida doméstica no exato momento de uma expansão fabril e aumento da participação

feminina no mercado de trabalho. E como a ausência de enfrentamento da

vulnerabilidade vem contribuindo até hoje para frustrar a reinserção social.

do sistema penitenciário, Bruna demonstra como a pretendida reeducação, de

fundo moralista, se antagonizava com as necessidades sociais –preparar a mulher

para a vida doméstica no exato momento de uma expansão fabril e aumento da participação

feminina no mercado de trabalho. E como a ausência de enfrentamento da

vulnerabilidade vem contribuindo até hoje para frustrar a reinserção social.

O livro enfoca preferencialmente as décadas de 1930 e 40,

quando do surgimento dos primeiros presídios femininos no país (Reformatório de

Mulheres em Porto Alegre, 1937; Presídio Feminino em São Paulo, 1941; e

Penitenciária do Distrito Federal, no Rio, em 1942), relatando o esforço dos

penitenciaristas em produzir uma certa humanização nos cárceres, que

acompanhasse a modernidade científica

da época.

quando do surgimento dos primeiros presídios femininos no país (Reformatório de

Mulheres em Porto Alegre, 1937; Presídio Feminino em São Paulo, 1941; e

Penitenciária do Distrito Federal, no Rio, em 1942), relatando o esforço dos

penitenciaristas em produzir uma certa humanização nos cárceres, que

acompanhasse a modernidade científica

da época.

Esse é também o momento de criação do novo Código Penal,

no qual se produz o encontro de duas tendências aparentemente contrapostas,

como o positivismo naturalista de Ferri e Lombroso e o liberalismo da escola

clássica.

no qual se produz o encontro de duas tendências aparentemente contrapostas,

como o positivismo naturalista de Ferri e Lombroso e o liberalismo da escola

clássica.

Os penitenciaristas queriam cumprir as diretrizes da

Constituição de 1824, que extirpou penas cruéis, e exigia “cadeias seguras,

limpas e bem arejadas” e ao mesmo tempo ingressar na vanguarda do novo

pensamento que vinha da Itália.

Constituição de 1824, que extirpou penas cruéis, e exigia “cadeias seguras,

limpas e bem arejadas” e ao mesmo tempo ingressar na vanguarda do novo

pensamento que vinha da Itália.

A humanização acabou por seguir no esteio desse

pensamento positivista que entendia a necessidade absoluta de cárceres

distintos, inclusive pelo perigo do contato com os homens, dada a perversa capacidade

que a mulher tinha de influenciá-los ou torná-los revoltosos.

pensamento positivista que entendia a necessidade absoluta de cárceres

distintos, inclusive pelo perigo do contato com os homens, dada a perversa capacidade

que a mulher tinha de influenciá-los ou torná-los revoltosos.

Ainda assim, a improvisação guiou a administração nos

primeiros estabelecimentos –como o do presídio paulista, construído no espaço

dedicado aos diretores da Penitenciária masculina.

primeiros estabelecimentos –como o do presídio paulista, construído no espaço

dedicado aos diretores da Penitenciária masculina.

A monografia nos delicia com passagens de Lombroso,

paradigma da época para a compreensão da mulher delinquente, que se revelaram puras

demonstrações de preconceito: “a criminosa é fraca em sentimentos maternais”, “seu

amor por exercícios violentos e mesmo as roupas se assemelham aos homens”; “toda

mulher é organicamente monogâmica e frígida”.

paradigma da época para a compreensão da mulher delinquente, que se revelaram puras

demonstrações de preconceito: “a criminosa é fraca em sentimentos maternais”, “seu

amor por exercícios violentos e mesmo as roupas se assemelham aos homens”; “toda

mulher é organicamente monogâmica e frígida”.

Inescondível o vínculo que para os positivistas ligava a

“delinquência feminina” a atos de expressão sexual. Não à toa, entre as

categorias que distinguiam a suposta “mulher honesta” da “criminosa habitual”, Lombroso

situava a prostituta –um espécime de mulher “primitiva”.

“delinquência feminina” a atos de expressão sexual. Não à toa, entre as

categorias que distinguiam a suposta “mulher honesta” da “criminosa habitual”, Lombroso

situava a prostituta –um espécime de mulher “primitiva”.

O livro narra muitas contradições que se revelaram neste

processo de dita humanização.

processo de dita humanização.

De um lado, ideias que vinham para excluir o sentido de

vingança da pena, como o fim dos uniformes zebrados, dos números estampados nas

roupas, e na identificação pela matrícula de sentenciados; de outro, a

administração dos primeiros presídios inteiramente a cargo da Congregação de

Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor D’Angers, ampliando as características

de instituição total, como a uniformização rígida de roupas, penteados e

condutas, de forma a anular por completo a identidade das presas.

vingança da pena, como o fim dos uniformes zebrados, dos números estampados nas

roupas, e na identificação pela matrícula de sentenciados; de outro, a

administração dos primeiros presídios inteiramente a cargo da Congregação de

Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor D’Angers, ampliando as características

de instituição total, como a uniformização rígida de roupas, penteados e

condutas, de forma a anular por completo a identidade das presas.

De quebra, um rompimento profundo na nascente noção de

estado laico, com a incorporação, na rotina de disciplina, de momentos de

saudação a Deus e orações coletivas.

estado laico, com a incorporação, na rotina de disciplina, de momentos de

saudação a Deus e orações coletivas.

O livro tem, ainda, passagens ilustrativas que ensinam muito

sobre o presente.

sobre o presente.

Como, por exemplo, quando situa a repressão ao

alcoolismo: “Fonte de risco para a ordem pública, o alcoolismo preocupava as

autoridades policiais, que buscavam contê-lo por meio do aprisionamento dos

ébrios” –cerca de 1/3 das mulheres detidas, no começo da década de 40, ingressaram

nas delegacias por alcoolismo, que não raro estava associado a outras fontes de

detenção feminina, como a desordem, o

escândalo e a vadiagem.

alcoolismo: “Fonte de risco para a ordem pública, o alcoolismo preocupava as

autoridades policiais, que buscavam contê-lo por meio do aprisionamento dos

ébrios” –cerca de 1/3 das mulheres detidas, no começo da década de 40, ingressaram

nas delegacias por alcoolismo, que não raro estava associado a outras fontes de

detenção feminina, como a desordem, o

escândalo e a vadiagem.

Fruto do pensamento higienista, a ideia recorrente de

que, estando o alcoolismo associado à degenerescência, a necessidade de combate

ao vício tornara-se uma premente questão de saúde pública, a ser “urgentemente

controlada e resolvida”.

que, estando o alcoolismo associado à degenerescência, a necessidade de combate

ao vício tornara-se uma premente questão de saúde pública, a ser “urgentemente

controlada e resolvida”.

A forma de “controlar e resolver urgentemente” não é nada

estranha a quem habita uma metrópole nos dias de hoje: a internação.

estranha a quem habita uma metrópole nos dias de hoje: a internação.

De acordo com a explicação de Olívia Maria Gomes da Cunha:

“estes indivíduos nocivos são, no entanto, na maioria das vezes, intocáveis

pelas malhas da polícia ou da justiça, em seus comportamentos nem sempre

criminalizáveis. Necessário, assim, para a defesa da sociedade, definir para os

mesmos uma instância legal e legitimada de exclusão e controle: a medicina

mental se encarrega de ocupar esse espaço”.

“estes indivíduos nocivos são, no entanto, na maioria das vezes, intocáveis

pelas malhas da polícia ou da justiça, em seus comportamentos nem sempre

criminalizáveis. Necessário, assim, para a defesa da sociedade, definir para os

mesmos uma instância legal e legitimada de exclusão e controle: a medicina

mental se encarrega de ocupar esse espaço”.

Difícil não comparar com a forma como se tratam usuários

de crack nas grandes cidades, com a força policial e o empenho pela internação compulsória. Para nosso

desagrado, todavia, a experiência nos mostra que a repressão no binômio

cadeia-internação, que já ocorreu com alcóolatras, em nada diminuiu os níveis

de consumo no país.

de crack nas grandes cidades, com a força policial e o empenho pela internação compulsória. Para nosso

desagrado, todavia, a experiência nos mostra que a repressão no binômio

cadeia-internação, que já ocorreu com alcóolatras, em nada diminuiu os níveis

de consumo no país.

Trabalhando com categorias de antropologia, a autora

procura mostrar a ideia que está por trás do padrão de “dever ser” exigido da

mulher e consequentemente seu caráter desviante. Em questão, quase sempre a

ideia de inferioridade, docilidade e submissão, na qual se insere a negação da

sexualidade da mulher.

procura mostrar a ideia que está por trás do padrão de “dever ser” exigido da

mulher e consequentemente seu caráter desviante. Em questão, quase sempre a

ideia de inferioridade, docilidade e submissão, na qual se insere a negação da

sexualidade da mulher.

Tipo ideal de ser doméstico, a repressão sobre a mulher

se dá quanto mais aumenta sua participação no espaço público –o que aprofunda o

critério seletivo de criminalização. A urbanização e a progressiva destruição

de cortiços acabou fazendo com que a população mais pobre se utilizasse com

frequência da rua como seu espaço de lazer, ficando, portanto, muito mais

exposta à fiscalização.

se dá quanto mais aumenta sua participação no espaço público –o que aprofunda o

critério seletivo de criminalização. A urbanização e a progressiva destruição

de cortiços acabou fazendo com que a população mais pobre se utilizasse com

frequência da rua como seu espaço de lazer, ficando, portanto, muito mais

exposta à fiscalização.

Essa distinção se fazia ainda mais visível no caso da

prostituição, diante da separação entre as profissionais de cabaré (aceitas pela

sociedade como um mal necessário) e a forte repressão ao baixo meretrício de

rua.

prostituição, diante da separação entre as profissionais de cabaré (aceitas pela

sociedade como um mal necessário) e a forte repressão ao baixo meretrício de

rua.

O caráter “doméstico” da mulher chegou, inclusive, a ser

importante referência legislativa: enquanto os reclusos tinham direito a

trabalho externo, este era proibido para as mulheres presas até 1977.

importante referência legislativa: enquanto os reclusos tinham direito a

trabalho externo, este era proibido para as mulheres presas até 1977.

Pensando criminalização e ressocialização desta forma, o

resultado não poderia mesmo ser alvissareiro.

resultado não poderia mesmo ser alvissareiro.

Como aponta a autora, em suas conclusões, “a proposta de

reeducação e recuperação moral das detentas para a sua reinserção na sociedade

não possibilitou uma real transformação social, capaz de retirar essas mulheres

das condições de subordinação e precariedade que as tornavam vulneráveis e

expostas aos olhos da justiça criminal”.

reeducação e recuperação moral das detentas para a sua reinserção na sociedade

não possibilitou uma real transformação social, capaz de retirar essas mulheres

das condições de subordinação e precariedade que as tornavam vulneráveis e

expostas aos olhos da justiça criminal”.

O estudo é rico em arquivos extraídos das penitenciárias,

estatísticas de prisões, relatos do cotidiano prisional e serve como um

excelente ponto de partida para outras pesquisas na área.

estatísticas de prisões, relatos do cotidiano prisional e serve como um

excelente ponto de partida para outras pesquisas na área.

Afinal, a ideia expressada em 1924 por Cândido Mendes de

Almeida Filho, de que “o sistema penitenciário brasileiro era vergonhoso”, não

está muito distante da realidade de hoje, quase um século depois.

Almeida Filho, de que “o sistema penitenciário brasileiro era vergonhoso”, não

está muito distante da realidade de hoje, quase um século depois.

Comentários fechados.